文化产业导刊2025-07-04 10:46

“沽水流经处,皆能唱柳腔”。作为胶东地区以即墨方言为骨、民间小调为魂的传统戏剧,柳腔承载着大沽河的乡愁。如今,在即墨区段泊岚镇孙家屯村大沽河柳腔艺术馆内,这门从清乾隆年间走来的艺术,仍在弦歌往复中续写着活态文化史诗。

柳腔源于乾隆年间,“肘鼓子”调与即墨民间小调融合,拉四弦胡琴初成“溜腔”。民国初年,受其他剧种影响并融入民间武术,发展出武戏、行当(生、旦、净、末、丑)和武打套路,从田间哼唱演变为“唱念做打”俱全的舞台艺术。文场四胡缠绵、唢呐嘹亮,武场板鼓激越、大锣铿锵。其名由“溜腔”而来,因早期琴师演员配合着“溜”,后因“溜”字不雅定名“柳腔”。

柳腔运用即墨方言,朴素亲切而富于夸张,乡土风味浓郁。音乐体系丰富,不同腔调对应不同情感场景。表演以唱工为主,起调尾音常一唱众合或以唢呐、手鼓和声,形成“一口即墨话,满台乡土情”的魅力。方言俚语展现胶东性情,程式化表演映照农耕生活。唱腔尤为动人,悲调如泣如诉如《秦香莲》,花调明快欢腾如《打金枝》,浸透着胶东人“敢爱敢恨”的生命底色。

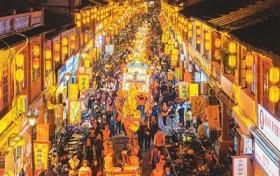

如今的段泊岚镇,拥有五家正式注册的专业剧团、二十余家业余剧团及百余个爱好者团队。专业剧团不断创新音乐、服装、道具,新编剧目融入时代特色,反映新农村风貌。柳腔通过进社区、进校园、演小品、拍电影等多种形式传播。在艺术馆院落中,老艺人教孩童执鼓板,年轻人用短视频记录经典唱段,这里既是票友的“戏窝子”,也是游客触摸胶东文脉的窗口。当四胡声从戏台飘向直播间,当柳腔元素融入文创,这门百年艺术正以“老树新枝”的姿态焕发新生,吸引着越来越多的观众,尤其是年轻人。

“近年来,我们充分发挥艺术馆阵地作用,以‘活态传承、创新发展’为核心,用方言演绎当代故事,多措并举推动柳腔融入现代生活,在创造性转化中焕发新生。”艺术馆负责人孙鹏说。这穿越百年的柳腔,是胶东大地的乡音,是农耕文明的诗行,更是刻在血脉里的文化胎记。听,那四胡一起,便是“此曲只应胶东有”的百年绝响。 青岛晚报/观海新闻/掌上青岛记者 高静文 通讯员 周洋

文化动态 2025-12-26

文化动态 2025-12-26

文化动态 2025-12-26

文化动态 2025-12-26

文化动态 2025-12-26

文化动态 2025-12-26

文化动态 2025-12-25

文化动态 2025-12-25

文化动态 2025-12-25

文化动态 2025-12-25